Artus Films continue son festival de sorties, balayant progressivement tout ce que le cinéma de genre compte de curiosités oubliées, de déviances perdues et autres bisseries qui semblaient n'exister que dans les fantasmes les plus tordus de cinéphages pervers.

Après les 3 westerns italiens du mois dernier, arrive une nouvelle trilogie rassemblée sous l'intitulée British Horror. Embrassant en 3 films ce qu'on appelle l'âge d'or du film d'horreur anglais, de son émergence au milieu des années 50 jusqu'à son sinistre déclin 20 ans plus tard, la sélection délaisse les productions Hammer Films abondamment éditées par ailleurs, pour trois exemples très spécifiques de ce que pouvaient donner de plus hallucinant les petites productions indépendantes de l'époque.

Horror Hospital

Au mépris de toute chronologie, commençons par Horror Hospital, qui a marqué toute une génération de fans français de cinéma d'horreur, notamment grâce à une édition chez Delta Video en 82 dont la jaquette un peu trompeuse a certainement contribué au succès.

|

| Brian Jagger ? Mick Jones ? Non, Robin Askwith |

On y découvre un jeune compositeur de pop music qui décide d'aller se mettre au vert et choisit pour cela une maison de repos dans la campagne anglaise... Le point de départ est d'autant moins crédible que ce jeune chevelu, sorte de croisement entre Brian Jones et Mick Jagger (dont il adopte volontiers les moues lippues et la gouaille), trouve sa destination dans une espèce d'agence de voyage un peu fumeuse, tenue par une vieille crapule (Dennis Price, qui fut, entre autres, l'un des ignobles jurés de Théâtre de sang) très sensible au charme "stonien" du jeune homme. Mais ce n'est rien à côté de ce qui va suivre : le jeune homme prend le train, rencontre une très jolie jeune fille, qui s'avère être la nièce d'une ancienne tenancière de bordel qui travaille désormais avec l'ignoble docteur responsable de la pseudo clinique de repos...

|

| Grosse rigolade sous la douche : ça va pas durer |

Je m'arrête là : le scénario signé du réalisateur Antony Black, et d'un certain Alan Watson dont c'est la seule aventure cinématographique, ressemble au délire d'un amateur de fantastique, écrit sous trip d'acide. Tout le panel est représenté : savant fou, patients zombifiés, serviteur nain, vieille tante complaisante, créature monstrueuse, auxquels il convient d'ajouter quelques motards en cuirs casqués ainsi qu'un bellâtre d'origine indéfinie surgissant au dernier tiers du film (l'acteur, malgré son physique sud-américain, est né Baron Von Quelquechose, à Hong-Kong !!!)

Au chapitre des réjouissances organiques, notons la décapitation, des charcutages divers, du transport de cervelle, l'absorption de breuvages verdâtres et de nourritures indéfinissables, une ou deux séquences de nudité un peu vite avortées, j'en passe et des meilleures.

|

| Ambiance de folie pour le repas du soir |

|

Quant au casting, s'il n'est pas constitué d'acteurs transcendants, il aligne en revanche les plus belles trognes du genre avec, en tête, le terriblement malsain Michael Gough dont le visage inquiétant marqua aussi bien les séries télévisées (Docteur Who, Chapeau melon...) que le cinéma de genre, jusqu'à ce que Tim Burton en fasse le Pennyworth de son Batman.

On apprend dans le bonus que ce délirant concentré d'horreur d'un mauvais goût assumé a été entièrement construit à partir de son titre. Titre que nous ne connaîtrons que tardivement : alors qu'il n'a rien à voir avec le personnage de Mary Shelley, il sortit en France en 1976 sous l’appellation La Griffe de Frankenstein, certainement pour récupérer le public de la Hammer.

Le Sang du Vampire

15 ans avant Horror Hospital, un autre savant fou faisait des siennes dans un film qui eut aussi les honneurs de la VHS et que l'édition française, parue chez Fantastic Video, était d'ailleurs la seule à présenter dans sa version "complète" : Le Sang du vampire.

Là aussi, l'action se concentre essentiellement sur un lieu : une prison/asile en retrait du monde, dans laquelle le docteur Callistratus, ressuscité après son exécution pour "vampirisme", utilise les prisonniers comme cobayes pour ses expériences sur le sang humain. Le jeune docteur John Pierre, accusé un peu vite d'avoir causé la mort d'un de ses patients, est envoyé dans ce lieu lugubre où Callistratus le prendra comme assistant. Mais la fiancée de John Pierre n'a pas dit son dernier mot...

Si l'on se rapproche de la tradition gothique dans cette histoire située en fin de XIXe en Transylvannie, la réalisation d'Henry Cass délaisse les couleurs flamboyantes et les aspects baroques de la mise en scène de la Hammer pour une atmosphère d'une noirceur absolue. L'image est sombre, l'action se passant essentiellement en intérieurs glauques et sales, ou de nuit, dans la cour du bâtiment carcéral. Le serviteur boiteux et dissymétrique de Callistratus sert de passeur entre les cellules miséreuses et le laboratoire souterrain du scientifique malfaisant, parcourant une série de lieux plus oppressants les uns que les autres, de la cour gardée par des molosses assoiffés de sang aux colonnes de pierre où sont enchainées quelques accortes victimes du sadisme de Callistratus.

On apprend dans les bonus que l'Angleterre, et à plus forte raison les États-Unis, ont connu une version censurée du film, où manquaient les décolletés sur poitrines opulentes, mais aussi les passages les plus "violents" du métrage, notamment un lent travelling sur les écorchés et autres fragments anatomiques disséminés dans le laboratoire.

Artus Films propose la version "française" où ces minutes supplémentaires se remarquent par une qualité d'image plus faible. Mais l’intérêt d'avoir retrouvé ces quelques mètres de pellicule n'est pas seulement historique : elles renforcent la vision pessimiste et cruelle d'un film dont le happy end, vite expédié, ne dupe personne.

Marqué par la présence de l'acteur Shakespearien

Donald Wolfit qui, pour cette première incursion dans l'horreur se place d'entrée parmi les plus beaux "méchants" du genre,

Le Sang du vampire s'avère plus fantastique dans son atmosphère et ses atours que dans son récit. Ainsi, la première partie, qui voit son héros victime d'une injustice perdre progressivement tout contact avec son entourage et le confort de sa vie bourgeoise, rappelle la paranoïa propre à certains films de prison. Le scénario de

Jimmy Sangster (auteur à la même époque du terrible

Paranoïac avec

Oliver Reed) préfère dépeindre la noirceur de l'âme humaine qu'une manifestation surnaturelle du Mal, le vampirisme du titre étant à prendre dans un sens très métaphorique.

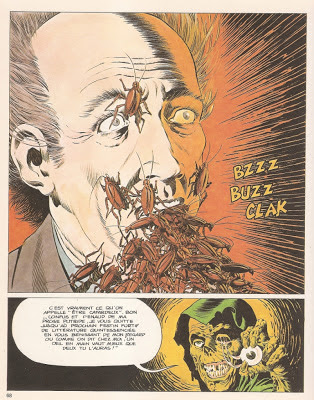

La Nuit des Maléfices

La véritable surprise vient du moins connu de ces 3 films : La Nuit des Maléfices, réalisé en 1971 par Piers Haggard, un quasi inconnu à qui on doit une fin de franchise (Quatermass), une parodie de franchise (Fu Manchu) et Venom, jalon du fantastique sorti en 81, plus réputé pour son casting alignant Klaus Kinski, Oliver Reed et Michael Gough (le méchant d'Horror Hospital, suivez un peu !) que pour ses qualités.

Pourtant, une indéniable originalité apparaît dès les premières minutes dans la réalisation de La Nuit des Maléfices.

Une jarre, une besace ouverte dont les victuailles se sont renversées dans l'herbe et un râteau au premier plan. En fond, un laboureur traverse l'écran. Il fait une pause, salue une paysanne au loin, essuie la sueur sur son visage. On entend les corneilles croasser. Quelque chose l'intrigue alors dans le sol retourné : il découvre un bout de squelette, un masque au centre duquel semble le dévisager un œil diabolique, sur lequel rampe un ver de terre...

L'ambiance moyenâgeuse particulièrement soignée du film (décors et costumes plutôt austères, une atmosphère hivernale rendue par de nombreux plans sur la nature aride), combinée au choix de privilégier le mystère et le dévoilement progressif des enjeux du récit sur les grands effets horrifiques, débouche sur un équilibre inhabituel entre réalisme et fantastique. On ne sait jamais si la folie qui atteint les personnages, l’émergence de zones pileuses sur certaines parties du corps ou même les morts mystérieuses de quelques villageois sont dues à des phénomènes naturels ou surnaturels. Se situant dans une tradition riche de films autour de la sorcellerie et des rituels d'incantations diaboliques, La Nuit des Maléfices construit un récit de plus en plus malsain, sans jamais basculer dans la complaisance sanglante ou érotique (malgré deux séquences particulièrement chargées sur le plan sexuel).

Très justement affilié dans les bonus au cruel classique de Michael Reeves, Le Grand inquisiteur, le film de Piers Haggard s'avère certes moins flamboyant et comporte quelques imperfections, mais il est aussi empreint d'un climat étrange et sauvage qui a peut-être inspiré le Nicolas Roeg des Sorcières. Avec ses paysans crédules, son clergé fébrile et ses adolescents inquiétants, La Nuit des Maléfices est au final une œuvre singulière et captivante qui mérite grandement son exhumation.

Les DVD :

Imparfaites mais plus qu'honorables, les copies proposées par Artus Films permettront de découvrir ou redécouvrir les films dans des bonnes conditions qui passent même l'épreuve du vidéo projecteur. Les compressions sont de qualité inégales avec un petit bémol pour Le Sang du Vampire dont la définition est assez approximative, un petit défaut largement compensé par l'opportunité de voir la version complète évoquée ci-dessus.

Comme d'habitude, affiches et photos d'époque alimentent les galeries des bonus, et surtout l'érudition inépuisable d'Alain Petit qui décline le casting et la place de chacun des films dans l'histoire du cinéma d'horreur anglais. Si l'on ne partage pas forcément son manque d'enthousiasme patent pour La Nuit des Maléfices, on commence à avoir du mal à imaginer un DVD d'Artus sans sa bonhommie éclairée.

Jan Jouvert